-----谨以此文作为毕业40年的献礼

邵 振 东/文

山水一程,三生有幸。42年前,我们因为求学相遇在美丽的荆州古城;40年前,我们因为奔赴各自的工作岗位,又离别在荆州卫校的校苑花坛。这是一种选择,更是一种机缘。这一聚一别,从此翻开了我们人生新的一篇。

入 学 之 前

我出生在三年自然灾害之末,求学在“工农兵学员”与恢复高考之际,那一年,我虚十七岁。

1977年上学期就要结束,这也意味着我马上要走向社会了,那时候对毕业还没有什么慨念,也不知道高中毕业对一个不到16岁的学生究竟意味着什么。据我母亲说,横林口街上在辛丑年下半年出生的有3个小孩,清一色都是儿子,我是九月十八出生的,后来我查了一下万年历,确切时间是农历1961年10月27日,也就是说,当时我高中毕业时的实际年龄还不到16岁。16岁的花季,没有彷徨,没有忧伤,只有激情和憧憬,只有对未来生活的美好愿望。在横林口这个小镇上,我的堂姐去年就下放了,我们邻居几个同学的大哥大姐也早就是下乡知识青年了。

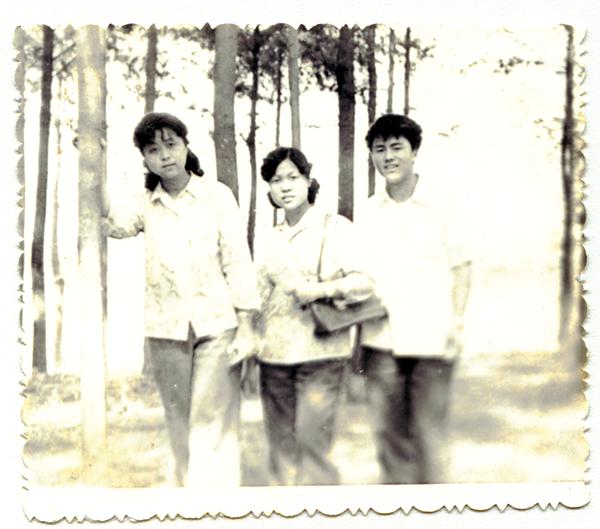

左邵艾菊中邵桃字右邵振东

前两年住在上街的有几个“老三届”的知识青年,有的已经招工,有的充实到了县财贸战线,大家都很羡慕。我的母亲很担心,不知道该怎么办才好,我的祖父在横林食品卖钎子(那时候要凭计划肉票在窗口排队),偶尔回家吃饭,也不过问我的事情。

根据当时的国家政策,独子和身边子是可以留在父母亲身边的。我早年丧父,上有一个姐姐下有一个弟弟已经殒命多年,可以享受独子、身边子的政策待遇,不必要下放到农村锻炼。我自己想,不下放留在家里也没有什么事可做,和同学们一块下放,还可以有个伴闯一闯,就这样,我自己偷偷到街道报了名。我家住在牛蹄河北的沿河街,1977年7月上旬,我们这批要下放的十几个学生,在桥南岸的横林陆运队门口集中,分别送往匡岭、观湖、戴湾等知青点。与罗炎红一起,乘坐陆运队的6—8三叉机(一种简易柴油发动机),由街道张登才主任送到戴湾知识青年队上。后来才了解到,戴湾大队是财贸系统和卫生系统的联系点,我们的带队干部王伯就是横林食品的领导下去的。

到了知青点,首先是住宿问题。黑子队长和带队干部王伯已经联系好了,把我们安排在8队的队部,是一幢三间的民房,好像是坐西朝东,我和罗炎红住在右边,从芦埠、天潭新来的3位女知青住在左边,75级及往届老知青的大本营,离8队约有一两里路,我们每天早出晚归,与其他十几位老知青一起下地干活,每天由大队派的如意姐做饭,金舫伯负责喂猪。

我在戴湾知青队干了5个月,每天日出而作,日落而息,栽秧割麦挑草头,脸朝黄土背朝天,劳动强度很大,但起居劳动生活都很有规律,在战天斗地中也与知青队的大哥大姐们结下了深厚的友情。时间过得飞快,这中间发生了一件事情。大概在10月份,听说国家马上要恢复高考,12月份就要开考,我们队里基础较好的知青已经按捺不住了,摩拳擦掌,准备迎战。这时候,我心里七上八下的,很想小试一下,在周末向队长请了半天的假,回家找了几本高中教材准备复习。巧合的是,区知青办别主任前天主动到卫生院找到我的母亲告知了一个消息,说县里来了通知,现在正在招收独子、身边子返城,名单上有我,要我抓紧办理好一些手续。我母亲知道这个消息后十分高兴,问我怎么办,我一时也不知道该如何选择。回到知青队后,个别征求了几个比我年龄大的知青队友意见,考虑到我在高中阶段的文化课基础一般,参加高考的胜算不大,建议我先返城参加工作,以后再找机会,这样更稳妥一些。就这样,在“文革”后全国应届毕业生和往届毕业生共同走进考场的时候,我招工走进了人生的第一站----天门县卫生防疫站。

天门县卫生防疫站坐落于竟陵南湖大市场北边,对面是县棉花采购站。我进防疫站时,站机关刚从东门搬迁来不久,全站上下的主要任务是,自力更生、自己动手搞基建,我从1977年底进站到1978年3月到荆州卫校读书,大约呆了4个多月,只下过2次乡,都是由站里的老医生带队到石河佛子山一带发糖丸,其余时间都是与站里的老职工一起,有时做小工,搅拌石灰水泥,有时平整场地,站里借了两个石头碾子,我们几个年轻人用人工代替水牛,完成了基建前期任务。春节后,县卫生局给防疫站分配了一个到荆州卫校代培学习的指标,站领导研究后认为我的表现很好,今后可以培养,就这样,我的人生又发生了一次转折,跨进了荆州卫校的大门。

六 张 老 照 片

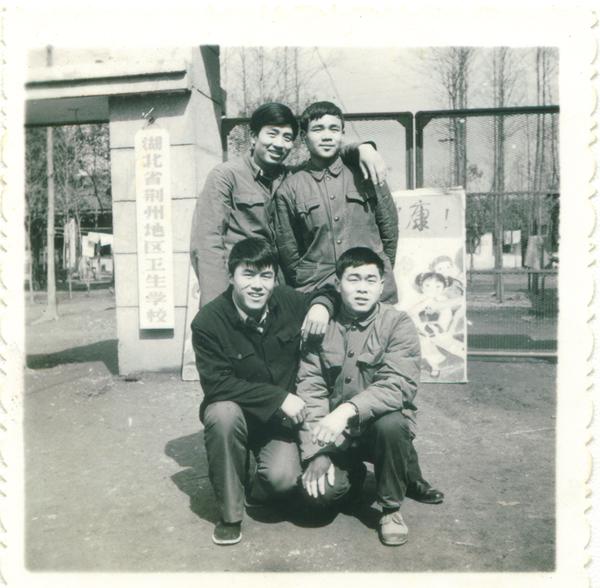

第一张照片代培生

前排左邵振东 前排右朱峻 后排左夏耀清 后排右王昕明

现在的学生可能不知道“代培生”是什么意思,我在天门县防疫站上班时,有一位同事是站里送到武汉医学院学习的,当时叫工农兵大学生,带薪学习,已经读了2年,正在实习阶段。还有2位是下乡知识青年推荐到沙市卫校读书,毕业后分配到站里,已经工作两年了,都是我的老大哥。我想,既能上大学读书又还有工资发(我每月的工资为26.5元),世界上真有这样的好事,现在比较时髦的话叫“羡慕嫉妒恨”,没有想到,天上的馅饼竟然真的掉到我的头上,在卫校的这两年,我虽然少不更事,懵懵懂懂,但每天都是在幸福和快乐中度过的。

荆州卫校一九七七级财会班有54名学生,其中代培生14人,他们是:刘西平、接宜平、谢祖武、邵振东、王昕明、朱峻、夏耀清、朱晓阳、刘业珍、王惠芳、王晓红、蔡家芝、宋定志、徐忠惠。王昕明、朱峻、夏耀清分别来自石首、洪湖、监利卫生防疫部门,我们几个往来要多一些。记得我先期调到荆州地区计生委工作后,王昕明还在石首卫生局工作,他多次与我谈心,说想改变一下环境,调换工作单位,我对此很茫然,根本给他提供不了什么有用的信息,只是他调到荆州财税会计学校工作后,要接请在荆州沙市的同学吃饭,成金秀嫂子又不在身边,“三人行路小的苦”,我年龄最小,只好自封“齐天大圣”,勉为其难地亲自掌勺,为在荆沙工作的同学们做了一顿丰盛的“友谊大餐”,这是我人生第一次当大师傅,至今想起来都令人难以忘怀。夏耀清的舞厅舞跳得很好,可以说到了炉火纯青的地步,十多年前他约我一起到武汉联系过子女分配就业的事情,后来杂事缠身,也没有再过问结果了。在校时对朱峻了解不多,他在洪湖曹市卫生院工作时,我因工作需要在曹市筹备一个全地区的现场会,与他才有一些接触,发现他很健谈,对时政要事有一些自己独到的见解,与他谈天说地,总会有些收获。

荆州地区版图面积很大,总人口1200多万,江、松、公,石、监、洪,天、潜、沔,荆、钟、京,沙洋监狱、五三农场,共14个单位。我们班上通过高考走进荆州卫校大门的有40名同学,可以说来自五湖四海,遍布长江汉江两岸。具体分布为:江陵3人,松滋2人,公安2人,石首2人,监利2人,洪湖4人,天门4人,潜江2人,沔阳10人,荆门3人,钟祥3人,京山3人。

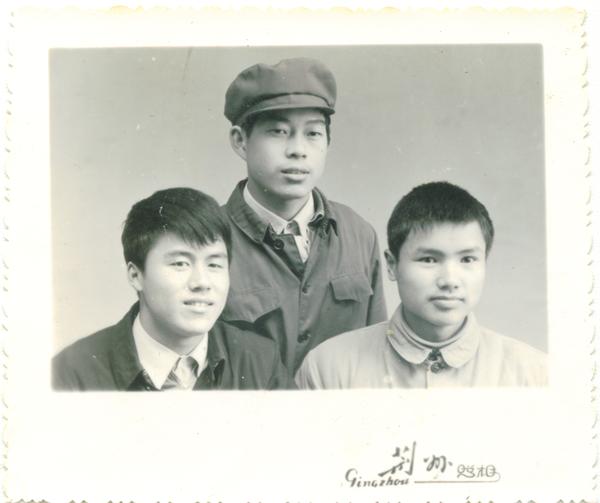

第二张照片年龄最小的几个同窗兄弟

1977年7月,党的十届三中全会召开,会议决定恢复邓小平同志的工作和他的党和国家的一切领导职务。10月12日,国务院批准了教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》,规定从1977年起,高等学校招生制度进行改革,恢复统一考试制度。由于全国第二次高等学校招生工作会议到1977年9月底才结束,所拟文件传达到基层以及筹划组织准备,还需要一定的时间,所以决定把1977年的高等学校招生工作推迟到当年底进行,本拟秋季入学的77级新生延迟至1978年春季入学。这一年,全国有570万青年报考,考试于11月、12月先后在全国各地举行,高等学校共录取新生27.3万人。这是中国教育史上的最高纪录,也是世界上最大规模的考试。1977年的招生文件特别规定:“对实践经验比较丰富并钻研有成绩或确有专长的,年龄可放宽到30岁,婚否不限(要注意招收1966、1967两届高中毕业生)。”1978年招生文件又明确规定年龄可放宽到30岁,并取消了其他限制。所以,在1977级、1978级两届大学生中,年龄、经历差别很大,夫妻同校、两代人同读的现象并不鲜见。

邵振东张道圣丁克亭合影

我们班上年龄较小的有4个同学:陈黎出生于1961年3月,张道圣出生于1961年5月,我出生于1961年11月,还有丁克亭,我记得他好像是1960年出生的,班上属于“六字头”就我们四个,班上的老大哥李荣出生于1954年,我们比他相差了一个”学前班”的年龄,是典型的“小屁孩”系列。

丁克亭、张道圣的成绩比较好,我经常与他们讨论请教一些问题,交情比较深。毕业时,张道圣送了我一个红色的茶瓶,花了七块多钱,我一直用到茶瓶外壳生锈了才处理掉,他的舅舅胡定冀当时在荆州地区卫生局工作,后来当了副局长,再后来就是荆州地区计生委副主任,我的直接领导,很有能力和水平,深受大家的尊重和爱戴。陈黎是荆州城里人,读书时打交道不多,个子小很精干。他的儿子和我的儿子在东方红中学是同班同学,我的儿子是班长,他的儿子是团支部书记,他们一起考入荆州中学,一起走进大学,现在都在南方工作,按儿子的话说,我们两家算是世交了。

我到地区工作后,丁克亭与我联系最密切,我和胡洪江、丁克亭几个经常在一起玩。丁克亭是患再生障碍性贫血病逝的,走的比较急,前后只有几天时间,也没有给他的家人和朋友留下什么话,我当时还有一笔钱在他那里,他有记账的习惯,后经他的哥哥核实,丁克亭的账上确有这笔记录,对于这笔“阎王债”,我也就没有什么遗憾了。

第三张照片天门老乡

前排:欧阳吉林 邵振东 后排:蒋芳柱 魏开舫 刘学安

文教卫、知体广、计划生育加血防,这是当时天门县革委会一位女副主任的口头禅,意思是说她分管文化局、教育局、卫生局、知识青年办公室、体育局、广播局、计划生育办公室、血防办公室等单位。1980年3月毕业后,我和蒋芳柱、魏开舫都回到了天门,蒋芳柱在卫生局,魏开舫在血防办公室、我在计划生育办公室,都在从事财会工作,那时候三个单位同属于一个党委领导,同在一个食堂进餐,周末在一起打羽毛球、兵乓球,晚餐在一起把洗脚盆反过来当桌面,大白菜顿肥肉,萝卜皮子、花生米、吃煤油炉子火锅,比试酒量,举酒论英雄,其乐融融。

欧阳吉林是天门县小庙区健康大队人,当过几天赤脚医生,老乡观念比较强。王本波老师上数学课,我很多都听不懂,课堂作业做不了时,吉林都耐心讲解。

刘学安是天门县胡市人,我在省里开会时,专程去湖北省妇幼保健院见过一面,后来他到省卫生厅工作,来荆州出差,我们偶尔见一见。我印象比较深的是,八十年代初期,听说他就在上业余大学,抓的很紧,我想这就是城乡差别吧。我起心要再拿一个大学文凭的时间,是八十年代后期了,经过几年努力奋战,1989年才获得了中南财经大学统计专业自学考试的大专文凭,至少比他晚三年,参加湖北省委党校在职研究生班的学习,已经到了九十年代后期。

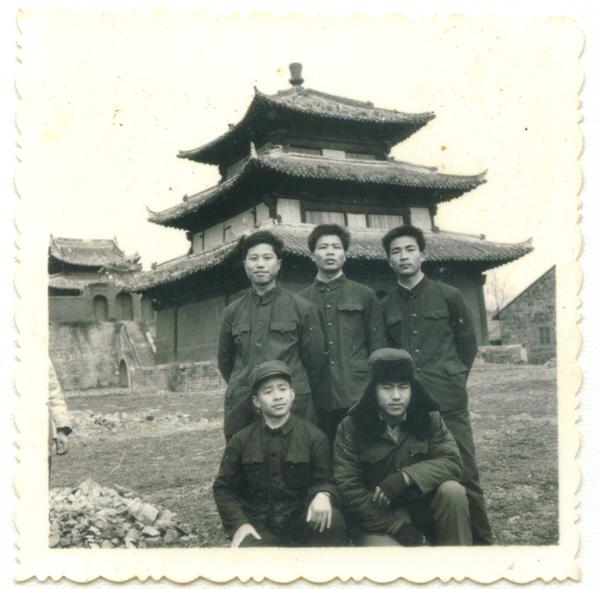

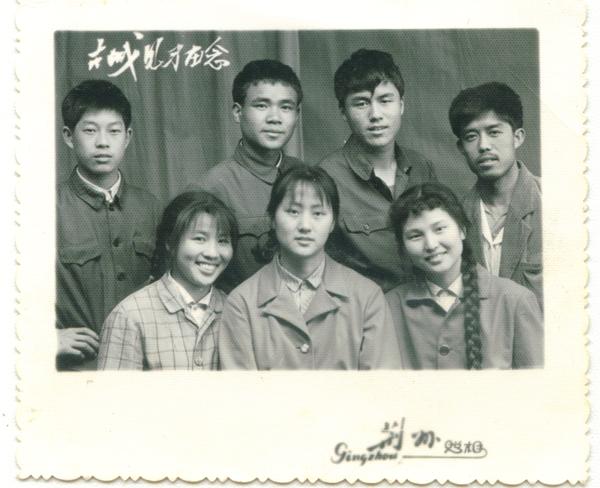

第四张照片古城见习

前排李良娥 王惠芳 王晓红 后排丁克亭 王昕明 邵振东 谢祖武

基础课和专业课上完后,学校安排了一段时间见习。我被分配在荆州地区人民医院,具体细节想不起来了,只记得医院财务科人很多,分工十分细,总会计(主管会计)是李仁卿老师,头发花白,讲话斯斯文文,是荆州卫校会计课的兼职教师,还有一个李腊珍老师和田昌华老师,田老师长得很秀气,是天门人,印象深一些。

李良娥是班上的团支部书记,监南口音很浓,她把大白菜读成“波菜”,把土豆读成“吼豆”,总是引起同学们笑声一片。她对我很关心,开口闭口都叫我小弟弟,称赞我的母亲把我抚养成人不容易,要我讲孝心孝道。王惠芳是沙洋农场来的,我们又都是代培生,共同语言比较多,在一起偶尔谈一下单位的情况。王晓红是班上的美女,我们几个六0后根本不敢仰视。谢祖武性情比较率直,我们很合得来。

第五张照片四组同学合影

前排:张道圣 宋定志 王昌平 刘西平

中间:鲁群林 王海香 曾三毛 陈国和

后排:欧阳吉林 杨海军 刘梓林 孙勤海 邵振东

荆州卫校有两个“实训基地”,一个在荆门县四方铺,有几百亩田,主要是水田;一个在荆州城东门外荆沙河南岸,也有上百亩,是旱田;我们班都去上过“社会实践课”-----开门办学,参加劳动。在荆门四方铺呆的时间长一些,好像是二十天左右,主要是栽秧割麦、田间管理之类的农活。曾巍老师给我们上过政治课,他经常带队参加四方铺的劳动,实干精神很强。班主任肖仁轩老师身体不好,经常胃疼,但还是头戴草帽,顶着烈日,带领同学们干活。肖仁轩老师与我的一个在荆州地区财政局工作的亲戚是中南财经大学的校友,肖老师曾两次把我叫到他的寝室谈心,鼓励我努力学习。

这期间认识了杨毛字老师,我因为与他“同字号”,印象较深,杨毛字老师是天门人,后来当了卫校领导,在古城医院负责,我们偶尔碰到,常有联系。说起我的名字,还有一段故事。

上高中以前,我只有一个小名叫邵毛字,就是这个名字,也没有一个固定的叫法,小时候家里穷,我是老二,生下来就很廋,象一只毛猴子,家里人就叫我毛毛,我的小姑妈至今都喊我毛毛。在到横林白场小学一年级报名时老师问我的名字,母亲说叫毛子,老师就随手写了一个“毛字”,就这样,邵毛字这个名字一直叫到初中毕业。上高中时,班主任吴朝仁老师很过细,他的排笔字写的很好,隶书魏碑也很有功底。他说,邵毛字,你这个名字要改一下,不然以后走上社会很不好用,我说都叫习惯了,吴老师说不要紧,你改了我就在班上把你的大名叫响。你想叫什么名字,我想了一下说,按照邵氏族谱,我是振字辈,我的几个堂兄弟有的叫振华、振军的,我想叫振东。吴老师说,就叫振东,与毛主席同一个东字,叫起来也顺口。就这样,我变成了邵振东。

我的小组长是曾三毛,他的个子比较大,身材魁梧,在生活上对我和张道圣都比较照顾,收发小组的作业本之类的事情,他常常安排我们两个去做。王昌平很幸运,当年毕业后就留在卫校计财处工作,她的丈夫周顺强是荆州卫校的老师,也是我们的校友,他们夫妻俩后来都在湖北中医药高等专科学校担任过处室负责人,是幸福的一对组合。

第六张照片七七级会统(一)班毕业合影

如今的大学毕业生,大概已经很难理解“毕业分配”究竟是什么意思了?我们那时只要能考上大学(包括大中专学校),就是国家的准干部,在学校吃“皇粮” ,荆州卫校当时给在校学生助学金的标准为,按照学生家庭情况,分为甲、乙、丙三级,每月分别补助13.5元、9.5元、6.5元,毕业包分配,农村出来的学生还可以转成城市户口。当时流行一句顺口溜叫做“金77、银78”,1980年到1982年间,全国这三届共有67万多本专科大学生毕业,正是这批人,成为了各行各业的骨干,为中国改革开放四十年来的快速发展注入了“新生力量”。

我们班“统包分配”的40名同学,毕业后有3人分配到省直医疗卫生单位,后来都调任省卫生厅工作。并担任了正处级领导职务:有8人分配到荆州地直卫生战线,有4人分配到沙市市医疗单位;有25名同学分配到当时的荆州地区所辖县市卫生部门工作。由于我们是高考后的首届财会专业毕业生,“文革”后各单位的人才青黄不接,出现了“断层”,所以大部分同学都留在了县直部门。

当年参加我们七七级会统(一)班毕业合影的校领导和老师有:左文颖、邱京岚、徐昌镛、吴本善、张运武、甘力行、肖仁轩等。在计划经济体制下,我们这一届同学,自毕业分配参加工作后,大多数人在卫生战线耕耘了一辈子,只有少数同学离开了卫生部门,李荣同学就是其中之一,毕业合影照片中第四排右边起,第六位就是李荣。他曾在荆门市第一人民医院任行政院长二十年。2001年创办湖北群艺,2003年独创积分制管理,并开始试行。用积分调动员工的积极性、用积分增强制度的执行力、用积分培养员工的好习惯、用积分建立健康的企业文化、用积分打破分配中的平均主义、用积分留住人才、用积分建立优秀的管理团队、用积分解决管理中的各种困惑。短短的十几年时间,带来了公司的高速发展,资产扩大了20倍,效益增加了50倍,创造了中小企业的发展奇迹。2011年,中国管理科学大会上,积分制管理被中国管理科学研究院选定为"管理创新项目"。2013年积分制管理先后走进复旦大学、北京大学。2014年,李荣被中国管理科学研究院授予"管理创新人物特别贡献奖",同时,这套全新的经营管理模式已走出国门,并在马来西亚、新加坡等国家和地区中小企业中大力推广。2015年7月,李荣被授予“中国管理模式创新十大时代影响力人物”。

至2019年10月,湖北群艺已经成功举办了197期积分制管理落地实操班,李荣同学创立的“积分制管理旋风”正在面向全国大地和东南亚各国迅猛刮起。

“塌火群主”的感言

感谢魏开舫同学新近给我一个封号:“塌火群主”。先说一说我这个群主的来历,再“科普一下”微信与QQ的区别在哪?也就是“塌火”的问题。

2000年我们班举办毕业20周年纪念活动,我是筹委会的重要成员之一,我们推介年长的王昕明大哥为头,他谦让再三。“蛇无头不行,兵无主自乱”,我只好自封为同学会秘书长,承担起具体事务。在我之后,邢荣丽同学担任过一段时间的秘书长,算是第二任吧。那时候通讯和新媒体、自媒体没有这么发达,很多人不使用手机,有的虽有联系方式,但几乎长期不相往来,部分同学处于“失联或失踪状态”,是当时的一种真实描述。我在具体与同学的联系中深感不便。那时候就萌生了一个念头,方便时一定要用一种形式把大家联系起来。

机会来了,2011年胡洪江在荆州为儿子结婚办喜事,我们班上的同学们前来贺喜的很多, 我借机把一部分同学的手机和QQ号收集下来,经过几年的发展,现有群成员32人,包括财会(2)班和我们财会(1)班个别同学的夫人在内,我就成为了当然的群主。荆州卫校会统班同学群从建群后,也曾红火风光过一阵子,大家有什么事在群里“喊”一声,活动就开展起来了。近年来,随着智能手机的普及和微信的广泛应用,陈国和为同学建立了一个微信群,时间不长,但迅速普及,我的QQ群则日渐冷落起来,少有人问津,面临“塌火”的危险。。

应该说,这是科技发达进步的一种表现。QQ是PC时代的IM工具,微信是移动互联网时代的IM工具。QQ在即时的传递文字讯息、档案、语音与视频交流等方面,还有很多功能是微信所不具备的。

今年是中华人民共和国共和国建国70周年,明年是我们毕业40周年的日子。 “百年修得同船渡,千年修得共枕眠,五世修得同窗读”。我们这一代人,有幸生活在这个伟大的时代,大家在茫茫人海中,没早一步,也没晚一步,刚好相遇,是机会更是缘分。大家一起学习,一起生活,其中有取得成绩的欢笑,也有遇到挫折的苦闷,大家一起来享受,一起来承担,风风雨雨一起走过,也是一种难得的情缘,值得终身留念!我想,在当今这个快速发展、选择多元、人们对美好生活充满着期待和向往的时代,我们每个人在匆匆前行的路上都应留点时间,安静下来回忆那过去的岁月,那最纯洁、最朴素、最平凡、最高尚、最动人、最浪漫、最坚实、最永恒的同学之情,因为那一段风雨同舟的情结,已经嵌进我们每一位同学生命的年轮。致我亲爱的同学们,愿你们一切顺意安好,愿我们珍惜彼此的情缘,一直到老!

(作者:荆州市科学技术协会原党组书记、主席)